ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

第八話・合併に至る苅田昭和史

今年は合併70周年であるとともに、「昭和100年」でもある。そこで、今回は合併に至るまでの苅田昭和史を繙いてみよう。

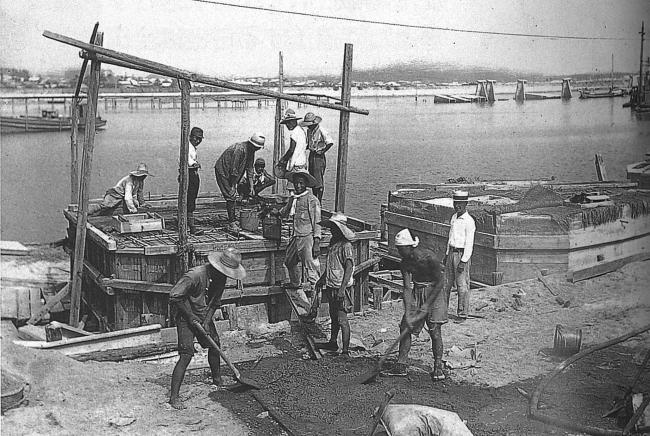

大正15年12月25日、大正天皇が崩御され、昭和元年となった。昭和3年、苅田町議会が苅田港建設の申請を採択した。紆余曲折があったが、昭和14年に着工に至った。苅田港は若松港を補完する石炭積出港としての位置づけだったが、背景には、軍需産業都市建設構想があった。『詳説福岡県議会史』によると、「苅田駅・集・雨窪」を中心商業地区とし、北は曽根町、南は小波瀬村・行橋町の一大都市圏を建設し、工業地帯には陸軍や多くの軍需産業の進出が目論まれていた。昭和20年の終戦により、幻の計画となった。

8年後の昭和28年、町村合併促進法の施行を受け、福岡県は郡単位の合併促進審議会を組織した。京都郡の審議会では、苅田町と小波瀬村の合併、白川村は椿市・諌山両村との合併という試案が出された。最終的には苅田町、小波瀬村、白川村合併案が進められたが、小波瀬村には行橋町との合併を望む住民が多く、行橋町に近い片島校区や二崎村では激しい反対運動が起こった。

このように難産であったが、昭和30年1月1日、苅田町、小波瀬村、白川村が合併して新生・苅田町が誕生した。

▲苅田港築港予定現場(1939年撮影)

▲苅田港築港護岸ブロック据付作業(1941年ごろ)

▲苅田港岸壁工事